出版企画書の例と活用方法|認知度×見込み度の4つの属性別に解説

前回の記事で、新規顧客の獲得を目的とした出版企画におけるターゲットの選び方や考え方について、4つの属性にわけて解説しました。

今回は、この4つの属性別に出版企画書の例と活用方法を解説していきます。

ぜひご覧ください!

前回の記事はこちら:企業出版の読者ターゲットは認知度×見込み度の4つの属性から考えよう

記事の目次

前回のおさらい

まずは簡単に前回のおさらいをしていきます。

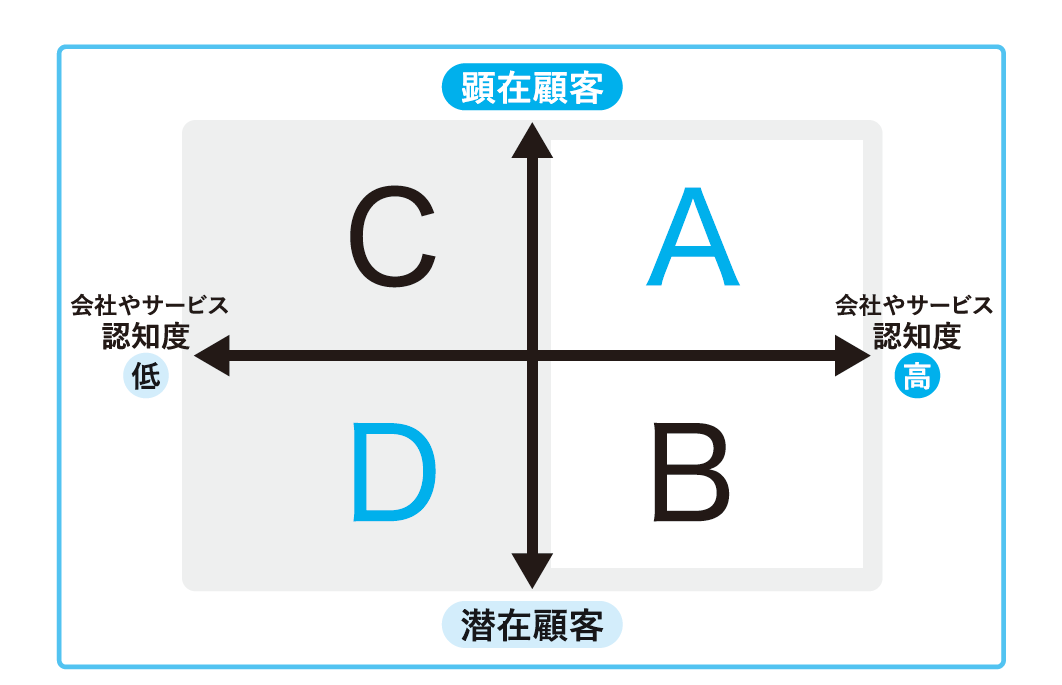

横軸:その人があなたの会社や提供するサービスのことを知っているかどうかという認知度

縦軸:その人がどれくらいあなたの会社や提供するサービスに興味があるかについての見込みの度合い

を指しています。

ターゲット選定は、あなたの会社やサービスを知ってくれている人/知らない人、ニーズの有無や興味を持ってくれているかどうかで決めていきます。

※前回同様この記事でも便宜上、見込み客や顧客のことをターゲットと表現しています。

では、それぞれの出版企画書の例と使い方について見ていきましょう。

A:顕在×認知度高の見込み客(差別化・ブランディング)

ニーズが顕在化していて、さらにあなたの商品やサービスを知っている人がターゲットとなるAカテゴリーは、主に差別化やブランディング目的での出版となります。

Aカテゴリーの本の出版企画書の例

予備校が特定の大学合格に強いというUSP(独自に持つ価値やサービスのこと)を打ち出した例を紹介します。

――――――――

【タイトル例】

東大合格実績No.1の予備校は何を教えているのか

【キャッチコピー、サブタイトル】

偏差値50から1年で東大に合格した勝利の方程式!

合格までの科目別攻略方法を大公開!

【メインターゲット】

東大合格を目指す学生(現役生・浪人生)とその親

【出版目的】

東大合格に圧倒的に強い予備校であることをアピールして、県内で東大を目指す予備校なら○○というブランディングを実現する。

【出版後の活用方法】

無料入塾相談キャンペーンを実施して、その際に手渡す。

本を読んでもらって問い合わせをいただくことを狙う。

(※地域を絞って書店POP展開キャンペーンを実施予定)

【内容】

合格体験記で、学生に共感してもらえるようなコンテンツを掲載(例:学校で唯一の東大合格者になりました、偏差値50から1年で合格しました)。

試験の傾向などの分析した結果を掲載して、東大の試験のノウハウがある予備校であることを伝える。

受験生の心構えと年間を通してのスケジュールを大まかに解説して、合格までをイメージしてもらう。

【目次構成の例】

はじめに ~なぜ、××件でNo.1の東大合格実績を出し続けられるのか~

第一章 東大は今、どんな学生を欲しいのか

第二章 なぜ、東大合格は1年で実現できるのか ~傾向と戦略~

第三章 1年間の学習戦略と科目別対策

第四章 私、東大に合格しました ~5人の体験記~

第五章 東大合格の心構え

第六章 これが東大合格スケジュール

あとがき ~決断することからすべては始まる~

付録:Q&A 東大合格した人にズバリ聞いてみました

【スケジュール】

4月 出版企画立案

5~6月 ヒアリング取材(合格体験記)

7~8月 ライターが原稿執筆

9月 追加取材

10~11月 編集・校正、タイトルや表紙決定

12月 印刷製本

1月 大学入学共通テストまでに出版

――――――――

Aカテゴリーの本の使い方

Aカテゴリーの本の最も効果的な使い方は、商談前にあらかじめ郵送で送っておいたり、初回の商談時に手渡すという方法です。

本を読んでもらった上で商談することができれば、あらかじめ疑問点を明確にしてくれていたり、あるいは本に書かれていることについて詳しく聞いてくれるなど、商談が実りあるものになりやすくなるという効果を期待することができます。

もちろん、本を出版した後に問い合わせをいただけるという効果も期待できます。

本を書店で見つけて読んでくれた後に、あなたの会社に問い合わせをしてくれるかもしれません。

あなたの会社のUSPを理解した上で連絡をしてくれた顧客であれば、少ない商談回数で成約が実現するという効果も期待できるでしょう。

B:潜在×認知度高の見込み客(リフレーミング)

ニーズは顕在化しておらずサービスの必要性を感じていないものの認知度が高い人がターゲットのBカテゴリーは、主にリフレーミング(物事の考え方や捉え方を変えること)によってニーズを喚起する本をつくります。

Bカテゴリーの本の出版企画書の例

営業支援コンサルティング会社の例を紹介します。

この例では、「高額な営業支援コンサルティングは必要ない」という経営者の考え方を変えるための出版企画を想定しています。

最初に費用と労力をかけて営業組織を仕組み化すれば、結果として再現性の高い安定した成長が実現していくという考え方になることを狙っています。

――――――――

【タイトル例】

なぜ、弱小のOA機器商社がたった3か月で売れる営業組織に変わったのか

【キャッチコピー、サブタイトル】

メンバーそのまま、90日で売上を2倍にするためのプロジェクト!

勝手に売上が上がる営業組織の仕組みをこっそり公開!

【メインターゲット】

中小企業の経営者

営業部長など、営業組織の戦略を決定する担当者

【出版目的】

「営業は足で稼ぐものだ」「営業組織コンサルティングなど必要がない」と思っている経営者や担当者の意識を変える。

失注理由などを減らすことにより、コンサルティングサービスの契約獲得率を上げる。

【出版後の活用方法】

商談が決定した際に送る。営業時に手渡して使う。

過去の失注客を主としたハウスリストにブックDMとテレアポを実施。

【内容】

属人生を抑えた営業組織構築までをイメージしてもらうために、共感してもらえるコンテンツを多く掲載する。(例:特定の営業社員に売上の多くを頼っているリスク、実力のある営業社員の採用は難しい、来月の数字が読めない不安)

OA機器商社以外の事例も紹介して、組織で営業している会社の経営者に刺さるようなコンテンツを目指す。

【目次構成の例】

はじめに ~今、変わり始めている営業のカタチ~

第一章 中小企業の営業がやってはいけないこと

第二章 強い営業組織は何をやっているのか

第三章 これだけ変わる、営業組織改革プロジェクト事例

第四章 営業組織改革が成功する会社×失敗する会社

第五章 さらなる成長に向けて

あとがき ~最初の一歩を踏み出そう~

【スケジュール】

11月 出版企画立案

12~1月 ヒアリング取材

2~3月 ライターが原稿執筆

4月 追加取材

5~6月 編集・校正、タイトルや表紙決定

7月 印刷製本

8月 出版

――――――――

Bカテゴリーの本の使い方

Bカテゴリーの本をつくった後には、これまでの失注客に配布していただくことをおすすめします。

「今は時期じゃないよ」と言っていた見込み客も状況が変わっている可能性がありますし、考え方を変えることに成功すれば過去の失注客が顧客に代わるといった成果を得られるかもしれません。

また、見込み度があまり高くない人と商談を実施するときに本を渡して読んでもらうことで、見込み度を少しずつ高めていくといった使い方もできます。

C:顕在×認知度低の見込み客(認知拡大)

ニーズは顕在化しているもののあなたの会社やサービスを知らない人がターゲットとなるCカテゴリーは、主に認知拡大を狙って出版企画を考えていきます。

Cカテゴリーの本の出版企画書の例

展示会のブース設営などの業務を請け負う会社の例を紹介します。

―――――――

【タイトル例】

中小企業経営者必見! 失敗しない展示会出展の教科書

【キャッチコピー、サブタイトル】

ここを抑えないと展示会で成果は出ません!

出展戦略と儲かるブース5つの必勝パターンを紹介!

【メインターゲット】

展示会への出展を検討している中小企業の経営者

営業担当者やマーケティング担当者など、展示会出展を任された担当者

【出版目的】

出展ブースの設営の会社としての認知度向上。

はじめて展示会に出展する顧客の獲得。

ブースを設営するだけではなく、様々なノウハウがある会社というブランディングを確立する。

【出版後の活用方法】

本の最後に読者特典を用意してリードを獲得。

営業時に手渡す。

【内容】

はじめて展示会に出展する企業のために、これ1冊読んでおけば問題ないというマニュアル的な本を目指す。

ブースの設営についてだけの話ではなく、用意しておくべき営業ツールやどんな展示会に出展するとよいのかなど、ノウハウも提供。

最終的にはまずは一度相談してみたいなと思ってもらうことを目指す。

【目次構成の例】

はじめに ~中小企業は展示会に出展しよう~

第一章 失敗が多い? 中小企業の初めての展示会出展

第二章 展示会で顧客を獲得する企業は何をやっているのか

第三章 準備で差が出る展示会

第四章 展示会のブースのつくり方

第五章 展示会当日の運用で失敗しないコツ

第六章 展示会後にどのようにアプローチするかで成否が決まる

あとがき ~毎回の展示会で事業を成長させよう~

【スケジュール】

1月 出版企画立案

2~3月 ヒアリング取材

4~5月 ライターが原稿執筆

6月 追加取材

7~8月 編集・校正、タイトルや表紙決定

9月 印刷製本

10月 出版

――――――――

Cカテゴリーの本の使い方

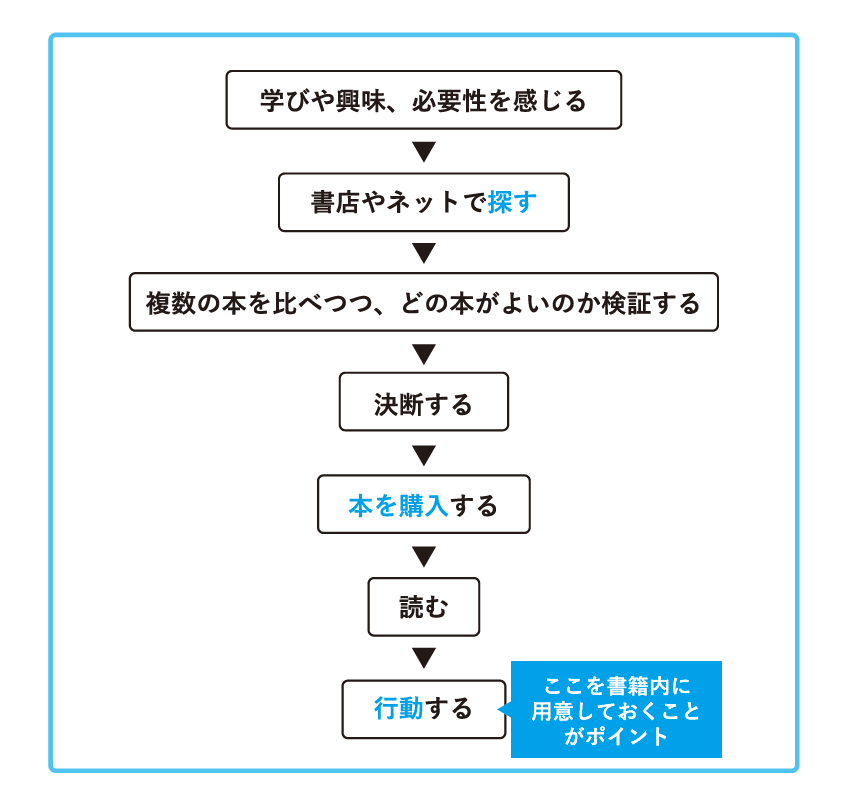

Cカテゴリーの本の使い方を考える上で、まずはあなたが本を購入して読み終えた後に行動するパターンを思い返してみてください。

人によって多少の違いはあるかもしれませんが、おおむね上記のパターンが一般的です。

そして、Cカテゴリーの本は上記の流れで本を購入して読んでもらい、その上で問い合わせをいただいたり、メルマガに登録してもらうといった流れで見込み客の獲得を目指すことになります。

そのため、書籍内にはホワイトペーパーダウンロードやメルマガの案内、LINE登録の案内のページを入れるのが一般的です。

また、本をつくった後は、ただ購入してもらうことを期待して待つだけではなく、ブックLPやブックDMなどの積極的な見込み客獲得のための施策を検討することをおすすめします。

参考リンク:こんな使い方をすれば成功の確率が上がる?「ブックDM」と「ブックLP」

というのも、どうしても昨今は本が売れづらく、書店が減っているため本と出合うこと自体の難易度が高いという現実があるためです。

そのため、初めて企業出版に取り組む場合には、AカテゴリーかBカテゴリーの本を直接手渡して使うことで「必要性を感じる」「書店やネットで探す」「複数冊を比べる」の段階を飛び越えることをおすすめしています。

もちろん、Cカテゴリーの本はロングセラーとなったり、「○○といえばA社」といったように知名度を高めることに成功するケースもあるので、取り組む価値がないわけではありません。

企業出版に取り組む場合には、目的やボトルネックとなっているところはどこなのかをしっかりと考えてターゲットや出版企画、使い方などを決めていってください。

D:潜在×認知度低の見込み客(リード獲得)

ニーズが顕在化していない上、あなたの会社やサービスをまったく知らない人がターゲットのDカテゴリーは、他と比べて難易度が高めです。

主にリード獲得を目的に、ニーズ(必要性)ではなくウォンツ(願望)に訴えかける出版企画を考えていきます。

Dカテゴリーの本の出版企画書の例

人材育成の研修事業やコンサルティングサービスを手がける会社の例を紹介します。

―――――――

【タイトル例】

入社から3か月で即戦力営業に育てる全技術

【キャッチコピー、サブタイトル】

新入社員でも、未経験でも大丈夫!

優秀な人材を採用するのが難しい昨今、今の人材で戦うためにやるべきこととは。

【メインターゲット】

中小企業の経営者

大手企業の人事部(研修の担当者)

【出版目的】

人材教育について既に課題を感じている企業をターゲットとするとライバル企業が多いので、あえてニーズが顕在化していない企業を狙う。

研修などの人材教育によって、今いる人材で営業力がアップすれば費用対効果があるな、と興味を引き出したい。

【出版後の活用方法】

展示会出展で配布する。

(情報収集などで来た人に渡して興味を持ってもらう)

採用活動を実施している企業にブックDMを行い商談獲得を狙う。

本の中にメルマガの告知を入れて、リードを獲得する。

【内容】

ノウハウと事例で構成するが、あまりに文量が多いと読んでもらえないので、営業に特化してどのような手順で営業のレベルアップを図るのかを解説して、事例を紹介する。

社内でできるスキルアップ方法なども伝える(ロープレなど)。

【目次構成の例】

はじめに ~採用よりも育つ仕組み~

第一章 今いる人材のスキルアップこそが効果的な理由

第二章 営業日報のすごい効果

第三章 3か月で変える! 変わる! 教育プログラム

第四章 人が変わり、組織が変わるためにやるべき11のこと

第五章 1年後に向けたロードマップ

第六章 これが東大合格スケジュール

あとがき ~未来をつくる人材重視の経営術~

【スケジュール】

9月 出版企画立案

10~11月 ヒアリング取材

12~1月 ライターが原稿執筆

2月 追加取材

3~4月 編集・校正、タイトルや表紙決定

5月 印刷製本

6月 出版

――――――――

Dカテゴリーの本の使い方

ニーズよりウォンツを意識するDカテゴリーの本は、ターゲットがどこにいるのかが少しわかりにくいという特徴があります。

検索キーワードで調べるわけではないので、書籍プレゼントキャンペーンのランディングページをつくってSNS広告で配信したり、全国の書店に展開して新しい見込み客を獲得していくなど、複数の施策を試してみて、その中で効果的な施策を残していくという考え方がおすすめです。

また、Dカテゴリーの本は必ずしも他カテゴリーのターゲットの人に刺さらないというわけではありません。

展示会で配布して使ったり、また、情報誌に本のプレゼントキャンペーンを載せるという使い方も試してみるとよいでしょう。

まとめ

今回は、前回の続きとして、認知度×見込み度の4つの属性別の出版企画書の例と活用方法について解説しました。

【本の使い方のまとめ】

A:商談前にあらかじめ郵送で送っておいたり、初回の商談時に手渡す

B:これまでの失注客に配布する

C:ブックLPやブックDMなど積極的な施策を行う

D:SNS広告で配信する、全国に書店展開する、展示会で配布する、情報誌に本のプレゼントキャンペーンを載せるなど

企業出版専門の出版社であるラーニングスでは、出版企画や戦略づくりから上記のような出版後の活用方法まで、企業出版のサポートをしております。

ぜひお気軽にお問い合わせください!

企業専門出版のラーニングスがあなたの経営課題を解決します

\お気軽にお問い合わせください/

\出版に関する資料はコチラから/