企業出版の読者ターゲットは認知度×見込み度の4つの属性から考えよう

出版企画を考える際、新規顧客の獲得を目的とした企業出版の場合は、「具体的にどのような顧客を獲得したいのか」というターゲット選定からスタートすることになります。

ここで言うターゲットはマーケティング用語のペルソナを考えるだけでは足りません。

今回はラーニングスが出版企画を立案する際に実際に使用しているグラフをもとに、ターゲットを4つの区分に分類して考えていく方法を解説していきます。

それぞれのターゲットをイメージしながら、どんな人をターゲットにするのかを決めていきましょう!

記事の目次

4つのターゲット属性から考える、目的別の企画の整理

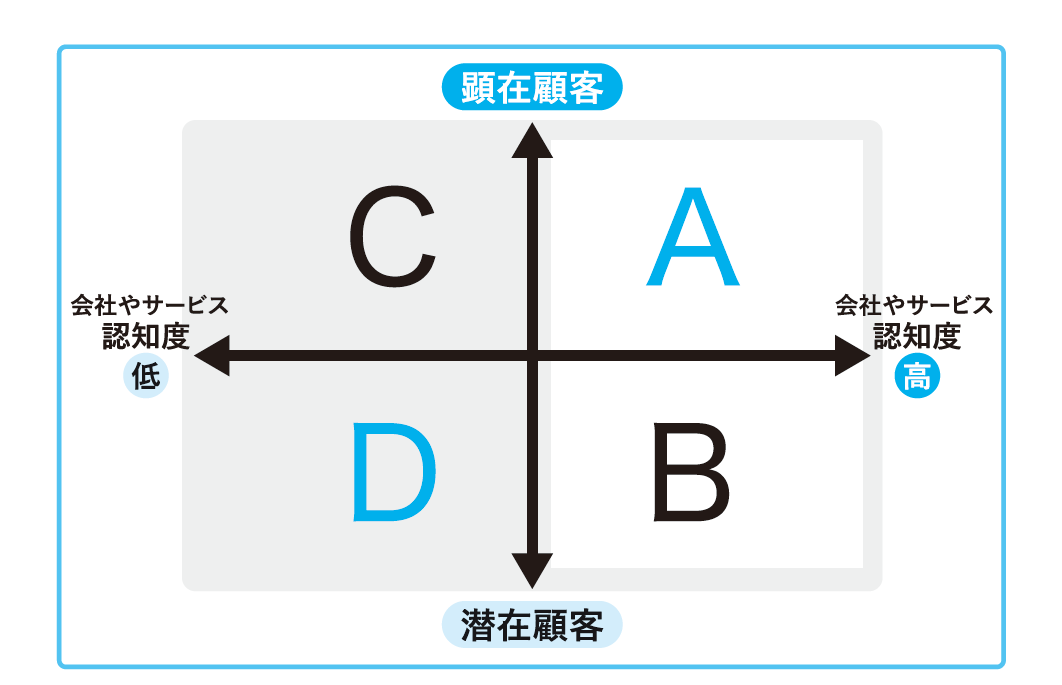

下の図は横軸が認知度、縦軸がターゲットの見込み度のグラフとなっています。

※この記事では便宜上、見込み客や顧客のことをターゲットと表現しています。

横軸の認知度は、その人があなたの会社や提供するサービスのことを知っているかどうかを指しています。

逆にあなたがその人のことを知っているかどうかで考えてみていただけると、わかりやすいと思います。

例えば、商談中の見込み客をターゲットにするのであれば、その人のことを知っていることになるので、グラフの右半分のA、Bのいずれかがターゲットになりますし、逆に、知らない人を見込み客として獲得していきたい場合は、グラフの左半分であるC、Dのいずれかがターゲットになります。

縦軸は、その人がどれくらいあなたの会社や提供するサービスに興味があるかについての見込みの度合いを指しています。

例えば、ニーズがあって興味を持ってくれている人を対象にする場合にはグラフの上半分のA、Cのいずれかに属する人がターゲットになるでしょうし、興味がない人をターゲットにする場合にはグラフの下半分ということになります。

ここからは、A~Dそれぞれのターゲットを詳しく見ていきましょう。

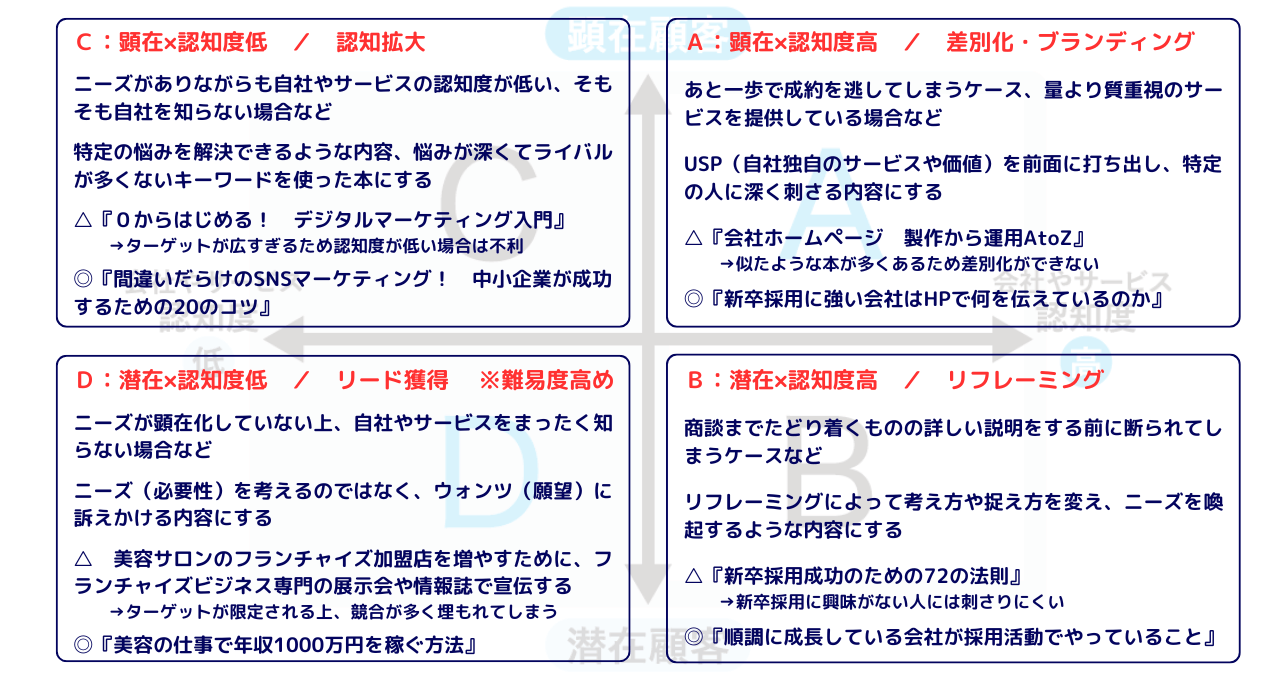

A:顕在×認知度高の見込み客(差別化・ブランディング)

まずは、顕在×認知度高の人をターゲットにしたAカテゴリーについて見ていきましょう。

このAカテゴリーでは、

見込み客を獲得する

見込み客を顧客に変える

という2段階のうち、基本的には後者の「見込み客を顧客に変える」の段階を想定することになります。

ニーズが顕在化していて、さらにあなたの商品やサービスを知っている人と想定すると、どんな状況が考えられるでしょうか。

おそらく、問い合わせをいただいたり、展示会などで簡単にサービスを紹介させていただいた後に、商談に進んでいる段階の人を想定することができます。

このAカテゴリーのターゲットは、複数の会社のサービスや費用を比較しており、あと一歩で成約できる段階になっていることが考えられます。

営業社員としても、あと一歩の段階まで来ていることもあって、絶対に成約したい人であり、同時に成約できなければショックは大きいでしょう。

もし、ニーズが顕在化している人との商談がありながらも、あと一歩で成約を逃すことが多いのであれば、Aカテゴリーをターゲットとした、「差別化」や「ブランディング」を実現するための出版企画を立案しましょう。

出版企画の考え方

差別化やブランディングの出版企画では、あなたの会社の強みや特徴を打ち出すことになります。

例えば、あなたの会社がHP製作会社だとした場合について、Aカテゴリーをターゲットにした出版企画を考えてみましょう。

HP製作会社は非常に多くのライバル会社がいて、金額もサービス内容も多種多様で選びづらいと考えている人が多いものです。

もしリーズナブルな価格設定で、同業他社と金額で勝負するのであれば、本をつくるよりも広告費などにお金をかけて多数の仕事の受託を取ったほうがよいでしょう。

一方で、金額で勝負するのではなく、写真を撮影したり、ヒアリングを実施して文章のコンテンツまでしっかりと作り込むスタイル、言ってみれば量よりも質を重視したサービスを提供している場合だとどうでしょう。

この場合、クオリティの高いHPをつくるメリットを理解してもらえれば、選んでもらいやすくなることが想定できるので、そうした情報を伝えるツールとして本をつくることが大切になります。

では、この場合に

『会社ホームページ 製作から運用AtoZ』

というタイトルの出版企画を考えた場合はどうでしょうか?

この本を出版しても、出版実績があるというブランディングの意味はあるかもしれませんが、他社でも同様の本は出版できるため、優位に立てるとは限りません。

では、

『新卒採用に強い会社はHPで何を伝えているのか』

という出版企画はいかがでしょう。

採用サイトを新しく作成することを考えている企業担当者が複数のHP製作会社に相談して商談した際に、この出版企画の本を渡されれば、選ばれる可能性が上がることが想像できるのではないでしょうか?

以上のように、Aカテゴリーをターゲットとして新規顧客の獲得を狙うのであれば、USP(※)を前面に打ち出して、他社よりも一歩抜きんでていることをアピールする出版企画が理想的です。

────────

※USP(Unique Selling Proposition)

USPとはあなたの会社が独自に持つ価値やサービスを表現したものです。

USPを打ち出すことで、他社と比べられた際に魅力的に映って選ばれやすくなるというブランディング効果を実現できます。

────────

他にもいくつかAカテゴリーをターゲットとした出版企画の例を紹介しておきます(わかりやすくするためにBtoC事業を想定した例も含んでいます)。

*大学受験予備校の場合

…○○大学合格、医学部受験、逆転合格なら~~など、特定の状況にある受験生を想定した出版企画

*財務コンサルティング会社の場合

…ボロボロ財務なら、IPOを目指す、現金を残すなど、特定の目的やメリットを想像しやすい出版企画

どれも、USPを前面に打ち出しているため、不特定多数の人に興味を持ってもらう本ではなく、特定の人に深く刺さるような出版企画となっていることがご理解いただけたでしょうか。

B:潜在×認知度高の見込み客(リフレーミング)

次に、潜在×認知度高の人をターゲットにしたBカテゴリーについて見ていきましょう。

Bカテゴリーのターゲットは、ニーズは顕在化しておらずサービスの必要性を感じていない人となりますが、認知度が高い人となっています。

例を挙げると、サービスの詳しい説明がないままに見込み客として紹介してもらって商談に至ったケースや、テレアポなどで商談までたどり着いたにもかかわらず、詳しい商品やサービスの説明をする前に断られてしまった人などを想定するとよいでしょう。

あなたの会社でも、以下のような断り文句を受けたことがないでしょうか?

「今は必要がないから時期が来たらお願いしようと思うよ」

「これだけの費用は用意できないな」

「そもそもうちには必要ないんじゃないかな」

「こんな立派なサービスではなくて、もっと簡単で安価なサービスがよいな」

いかがでしょう?

どれも、断られる際によく聞くフレーズだと思います。

こういった言葉をそのまま受け止めてしまうのは、少しもったいない気がしませんか?

特にBtoB事業におけるサービスは、もともとニーズが顕在化していない人に興味を持ってもらうことも大切な営業活動の一つです。

また、Bカテゴリーのターゲットに興味を持ってもらうことができれば、これまでの失注客が顧客に変わる可能性がありますし、今後の失注を減らす(=成約率を上げる)ことができる可能性が出てきます。

出版企画の考え方

では、Bカテゴリーのターゲットに興味を持ってもらうためにはどのような出版企画が有効でしょうか。

例を挙げて考えてみましょう。

あなたの会社が、新卒専門の採用コンサルティング事業を手がけているとします。

この場合、本来は既に新卒採用を実施している企業を主なターゲットとするものですが、ニーズが顕在化している見込み客は、たくさんのライバル企業が狙っているレッドオーシャン市場なので競争が激しくなります。

ではもし、これまでキャリア採用のみ実施してきた企業に新卒採用への興味を持ってもらうことができたらどうなるでしょうか。

実際に新卒採用を実施することになってコンサルティングの仕事につながれば、同業他社に差をつけることができます。

これまで新卒採用を実施したことがない企業を継続的に顧客化して新卒採用支援サービスを実行していくことができれば、今後事業として大きく成長していける可能性があります。

人の考え方を変えるのは簡単ではありませんが、実現すれば大きな成長を見込めることもあり、ここでは採用に対する考え方を変える出版企画を考えてみましょう。

この場合、

『新卒採用成功のための72の法則』

という出版企画では、そもそも読もうと思ってもらえません。

読んでもらえたとしても、もともと新卒採用に興味がない人ですから、否定的な目で読み進めてもらうことになってしまい、考え方を変えるのは難しいはずです。

では、

『順調に成長している会社が採用活動でやっていること』

という出版企画ではいかがでしょう。

このタイトルだとキャリア採用のみ実施してきた企業の人事担当者や経営者にも興味を持ってもらいやすくなりますし、安定して成長していくためには毎年採用を続けることや、そのためには新卒採用が実は効率がよいことなどを伝えていくことが可能になります。

このように物事の捉え方、考え方を変えることをリフレーミングと言い、Bカテゴリーのターゲットを対象とした本をつくる際にはリフレーミングによって考え方を変え、ニーズを喚起するような出版企画がおすすめです。

C:顕在×認知度低の見込み客(認知拡大)

次に、顕在×認知度低の人をターゲットにしたCカテゴリーを見ていきましょう。

このCカテゴリーのターゲットは、

見込み客を獲得する

見込み客を顧客に変える

という2段階のうち、基本的には前者の「見込み客を獲得する」の第1段階を想定することになります。

つまり、今まであなたの会社やサービスを知らなかった人に見つけてもらうことを狙う必要があります。

もちろん簡単なことではありませんが、Cカテゴリーはニーズが顕在化しているため、あなたの会社やサービスを知ってもらうことができれば、CカテゴリーからAカテゴリーに移行して成約につながりやすくなるという特徴があります。

出版企画の考え方

早速、どのように出版企画を考えればよいかについて見ていきましょう。

まず、Cカテゴリーはニーズがありながらもあなたの会社やサービスの認知度が低い人を対象にしているため、読者に見つけてもらう必要があります。

そのため、よく検索されるワードを調べてそれをタイトルに含めて目立たせるなど、もともと興味がある人に見つけてもらえるような見せ方が必要になります。

月間の検索ワード数はキーワード検索サイトなどで調べることができるので、あなたの会社やサービスと相性のよいワードを探してみましょう。

また、検索数が多ければよいというわけではなく、悩みの深さやあなたの会社やサービスと相性がよい人がどのような検索ワードで調べるかを考えてみることが重要です。

そして、Cカテゴリーで大切なことは、もともとあなたの会社やサービスを知らない人を対象にしているという点です。

知っている人であれば手渡すなどして読んでもらうことが可能になりますが、見つけてもらって購入して読んでもらうことを考えなければなりません。

例えば、あなたの会社がデジタルマーケティング支援のサービスを展開していると仮定して考えてみてください。

この際に

『0からはじめる! デジタルマーケティング入門』

という出版企画だといかがでしょうか?

悪いとは言いませんが、この出版企画は特定のサービスに関するニーズが顕在化していない人をターゲットにしていて、本を読む理由も全体を包括的に学習したいからと考えていることが想像できます。

ニーズが顕在化していない人をターゲットにする場合には、少し幅広い層をターゲットに考えた出版企画となりがちで、企業出版プロジェクトの成否が著者の知名度やSNSにおける拡散力などによるところが大きくなります。

では

『間違いだらけのSNSマーケティング! 中小企業が成功するための20のコツ』

といった出版企画だとどうでしょう。

そもそもSNSマーケティングに興味がある人や既に取り組んでいる人にアプローチすることができ、その中であなたの会社やサービスについてのノウハウを紹介することができます。

ターゲットをある程度絞ることも大切ですが、絞りすぎてもターゲットのボリュームが小さすぎてしまうというデメリットもあるので注意しながら出版企画を考えていきましょう。

ちなみに、Cカテゴリーのターゲットに本を購入してもらうためには、特定の悩みを想定し、その悩みを解決できるような本だなと思ってもらえるような出版企画が理想的です。

例えば、BtoBではありませんが、私が以前お手伝いをさせていただいた整体院の先生は「オスグッド」という特定の病名についての本をつくって発売しました。

オスグッドと聞いても、多くの人はどのようなものなのかよくわからないかもしれませんが、成長痛の一つであり、悩んでいる人が全国に多数いる病気です。

この先生はオスグッドの本を複数冊出版したこともあり、Amazonでオスグッドの本を調べるとまずヒットしてきます。

本も長い期間売れ続けていてロングセラーとなっており、整体院は福岡にあるにもかかわらず、今では全国から相談者が来る人気整体院となっています。

検索数こそ多くなくても、悩みが深くてライバルが多くないキーワードを見つけたら、そのキーワードを前面に打ち出した本の出版が新規顧客の獲得に直結する施策となることもあるのです。

D:潜在×認知度低の見込み客(リード獲得)

最後に、潜在×認知度低の人をターゲットにしたDカテゴリーについて見ていきましょう。

先ほど、最初に取り組むべき出版企画としてAカテゴリーかBカテゴリーをおすすめさせていただきましたが、Cカテゴリーよりもさらに難易度が高くなるのがDカテゴリーです。

Dカテゴリーの本は

見込み客を獲得する

見込み客を顧客に変える

という2段階のうち、Cカテゴリーの本と同様に見込み客を獲得する第1段階を目的とすることになります。

しかし、ニーズが顕在化していない上、あなたの会社やサービスをまったく知らない人にお金を出して本を購入してもらうのは簡単ではありません。

そのため、Dカテゴリーをターゲットに考えて企業出版に取り組んだとしても、かけたコスト以上の成果が得られるかというと、シビアな結果になることも想定されます。

ただ、Dカテゴリーのターゲットを見込み客として獲得し、その後顧客化できるのであれば、それは他社に比べて大きなアドバンテージになります。

Dカテゴリーは同業他社の多くが狙っている市場ではない可能性があり、ブルーオーシャンとなる可能性も否定できないのです。

他社が力を入れていない状況でDカテゴリーの見込み客を獲得していくという施策は、中長期的に見ると効果的かもしれません。

出版企画の考え方

では、Dカテゴリーをターゲットとする場合、どのような出版企画を想定するとよいでしょうか。

例を挙げて考えてみます。

あなたの会社が、美容サロンのフランチャイザー(※)としてフランチャイズ加盟店(以下加盟店)を募集しているとします。

────────

※フランチャイザー

フランチャイザーとはフランチャイズ契約を募集している本部のことを指します。

ハンバーガーショップやラーメン店、クリーニング店やコンビニエンスストアなどがフランチャイザーとして有名です。

また、フランチャイザーに加盟する個人や法人のことをフランチャイジーと呼びます。

────────

加盟店を増やすためには、フランチャイズビジネスの展示会に出展したり、フランチャイズ専門の情報誌に広告を出稿するといった施策が一般的ですが、ライバル企業も多く、なかなか目にとめてもらえないことも多いでしょう。

そこで、

『美容の仕事で年収1000万円を稼ぐ方法』

という本を出版してみるとどうでしょうか。

展示会や情報誌は、もともとフランチャイズビジネスに興味がある人をターゲットにした施策ですが、『美容の仕事で年収1000万円を稼ぐ方法』という本であれば、美容の仕事に興味があって稼ぎたいという意欲がある人がターゲットになります。

この出版企画を考える際にはニーズ(必要性)を考えるのではなく、ウォンツ(願望)に訴えかけることが大切です。

そして、美容の仕事の魅力を伝えてウォンツをニーズに変えていくということが本の役目と言えるでしょう。

もともとは、フランチャイズビジネスに興味がなかった人でも、

美容業界の仕事の魅力について

美容サロンについて

どのように美容サロンを開業するのか

美容サロンを経営するとはどういうことか

年収1000万円を得るためにはどうすればよいのか

年収1000万円を得られたらどんな生活になるのか

といったコンテンツを読むことによって、「美容の仕事で輝きながら働きたい」という意欲がわいてくる可能性もあります。

まとめ

今回は、新規顧客の獲得を目的とした企業出版において、ターゲットの考え方を4つの属性にわけて解説しました。

どんな人をターゲットにするかイメージはつきましたでしょうか?

基本的な考え方としては、AやBカテゴリーの本から取り組み始めて、状況に合わせてCやDカテゴリーへと発展させていくという順がいいでしょう。

【この記事のまとめ】

次回は、このA~Dの出版企画書の例と活用方法について解説します。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

企業専門出版のラーニングスがあなたの経営課題を解決します

\お気軽にお問い合わせください/

\出版に関する資料はコチラから/